|

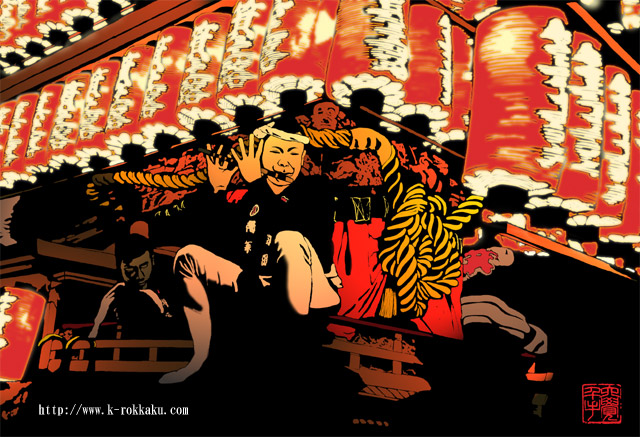

箕土路町 灯いれ曳行の図

CD「箕土路の鳴物」表紙用 描き下ろし

【八木地区・箕土路町 灯入曳行 平成十四年十月十三日 箕土路町内 】

正確な小太鼓と鉦の拍子にのせて、無駄な装飾のない大太鼓が打ちこまれる。

音を一音一音丁寧に積み重ねており、決して崩れることがなかった。

二管の笛がお互いを意識しながら美しく絡み合う。

夜間ということもあって町の雑音が無く、微妙な音までしっかりと体に伝わってくる。

この鳴り物を聴いて育つ子供たちは幸せだ。すべての仕事を終えて、小屋へと帰る雰囲気が、音色に現れている。

昔の鳴り物の方が言うには、まだまだ質を上げていけるらしい。

今後の鳴り物にさらにに期待が膨らむ。その反面、新しい小屋の音環境が悪く、練習時に鉦の音が響きすぎる。

また正面のマンションと小屋の高い天井のために太鼓の音が遅れて返ってきて、非常に聴き取り難い。

子供たちが聴く笛と太鼓は、祭禮当日だけでなく、小屋での練習の場合が多い。

練習場所の音環境にも気を配る必要がある。良い鳴り物を聴いて育つことが、鳴り物の継承・発展のための絶対条件である。

民の謡 森田玲

【提灯】

それぞれの町の名を印した駒提灯の明かりがだんじりを闇夜に浮かび上がらせる。

ゆっくり、ゆっくりと太鼓の音を優雅に響かせながらの曳行は、華麗絵巻そのものである。

昔は提灯の明かり灯りは電球ではなくすべて「ろうそく」を使っていた。

提灯も今ほど固定していないのでゆらゆらして燃え出すのも常のことだったという。

そんな時には、提灯の底を下から「ぽん」と叩いて火を消したそうである。

(文章協力 だんじり会館)

六覺千手HPへ 六覺千手の絵へ